You are here

Kämpfe einer unabhängigen Betriebsgruppe in einem privaten Krankenhaus in Deutschland

Kämpfe einer unabhängigen Betriebsgruppe in einem privaten Krankenhaus in Deutschland

Wir haben ein Interview übersetzt, das kürzlich im Vital Signs Magazine erschienen ist, einer Zeitung, die von Krankenhausarbeitern in Bristol herausgegeben wird.

______________________________________

Wir haben mit einem Freund in Deutschland gesprochen, der als Krankenpfleger in einem privaten Krankenhaus arbeitet. Die Arbeitsbedingungen sind zwar nicht so anders als im Vereinigten Königreich, aber die private Struktur des Unternehmens macht die Dinge komplexer. Unser Freund beschreibt den Privatisierungsprozess und wie er sich auf seine Bedingungen ausgewirkt hat.

Das Unternehmen betreibt über 80 Krankenhäuser in Deutschland. Was die Tarifverträge betrifft, so ist die Belegschaft in drei verschiedene regionale Verträge für den öffentlichen Sektor und verschiedene Haustarifverträge unterteilt. Die Gewerkschaft konzentriert sich auf die Krankenhäuser, in denen sie die meisten Mitglieder hat, und versucht, dort für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen zu kämpfen, in der Hoffnung, dass die Beschäftigten in weniger gut organisierten Krankenhäusern dem Beispiel folgen.

Das Unternehmen ist weltweit tätig, betreibt Krankenhäuser und stellt Medikamente und Geräte her. Tatsächlich verwenden wir viele Produkte des Unternehmens hier in unseren beiden Krankenhäusern in Bristol. Das Unternehmen ist auch mit Private-Equity-Firmen verflochten. In letzter Zeit haben wir eine stetige Zunahme der Insolvenzen dieser Private-Equity-Unternehmen im Gesundheitswesen gesehen, besonders in den USA.

All dies scheint für viele, die sich um den Gesundheitssektor sorgen, ein Albtraum zu sein, aber die Lehren aus Deutschland zeigen, dass man sich als Arbeiter*in organisieren kann, selbst unter diesen Bedingungen, und aktiver sein kann als Gruppen oder Gewerkschaftsabteilungen in den meisten NHS Krankenhäusern. Es ist interessant zu lesen, wie die Gruppe als Teil der Mainstream-Gewerkschaft begann und sich dann unabhängig organisieren musste.

https://pestakeholder.org/news/private-equity-healthcare-bankruptcies-sh...

Wie bist du in die Gesundheitsbranche gekommen?

Ich habe die Schule mit siebzehn Jahren verlassen, teils freiwillig, teils weil sie sagten, dass sie mich sonst rausschmeißen würden. Ich habe dann für einen Nachbarn gearbeitet, der Garten- und Landschaftsbau machte, Gehwege pflasterte und so. Ich habe eine Lehre im Garten- und Landschaftsbau begonnen, aber es war wirklich scheiße und ich habe sie abgebrochen. Zwei meiner Freunde arbeiteten in einem Altenpflegeheim, also interessierte ich mich mehr dafür. Ich habe ein Jahr als Freiwilliger im örtlichen Krankenhaus gearbeitet. Ein Freund ermutigte mich, eine Ausbildung zum Krankenpfleger zu machen, aber mir fehlte die erforderliche Schulbildung. Also begann ich als ungelernte Pflegekraft in einem Pflegeheim. Ich machte meine Arbeit gut, aber ich bekam Ärger mit dem Chef des Pflegeheims, dem meine Haarfarbe nicht zu gefallen schien. Meine Kolleg*innen unterstützten mich sehr und mir wurde klar, dass es bei der Arbeit immer Probleme gibt, aber auch Solidarität. In der Zwischenzeit hatten sie begonnen, im örtlichen Krankenhaus Ausbildungskurse für mein Schulbildungsniveau anzubieten, also absolvierte ich einen einjährigen Kurs und dann die normale dreijährige Ausbildung zur Krankenpflege. Während der Ausbildung lernte ich meine Genossin kennen und wir gründeten die erste Vertretung für junge Arbeiter*innen bei der Gewerkschaft. Jemand von der Gewerkschaft kam und fragte uns, ob wir daran interessiert wären, die Gruppe junger Arbeiter*innen zu organisieren. Wir sagten ja und organisierten Wahlen, um die Vertreter*innen zu wählen. Wir waren damals ziemlich naiv. Wir nahmen zunächst an einer gewerkschaftlichen Schulung teil, in der uns erklärt wurde, was wir als Auszubildende tun durften und was nicht. Das war nützlich, da Auszubildende meist nur zum Waschen von Patient*innen oder für andere niedere Tätigkeiten eingesetzt wurden. Wir mussten nicht nur die Geschäftsführung dazu drängen, die neue Vertretung anzuerkennen, sondern auch den Betriebsrat, die offizielle Vertretung aller Beschäftigten. Der Betriebsrat machte damals kaum etwas. Auch der Berufsschule, die wir besuchen mussten, war es nicht recht, dass wir uns nun in irgendeiner Form organisiert hatten. Wir machten Versammlungen und Umfragen unter den Auszubildenden. Die Wohnsituation war ein Thema, die meisten von uns lebten in einer Krankenhausunterkunft, einem ziemlich schäbigen Wohnheim mit einer sehr strengen Leiterin. Bei der Arbeit war es schwierig, eine richtige Ausbildung zu bekommen. Auf der Intensivstation zeigten sie einem tatsächlich etwas, auf den normalen Stationen wusch man hauptsächlich Leute, heute ist das noch schlimmer. Aufgrund der Arbeitsverdichtung und wegen Stress lernen die Auszubildenden nicht viel. Zu der Zeit gehörte das Krankenhaus noch dem Landkreis, 2001 wurde es eine Aktiengesellschaft, mit dem Landkreis als Hauptaktionär. Ich habe meine Ausbildung 2005 abgeschlossen, wir haben also die erste Phase der Privatisierung miterlebt. Damals änderten sich die Dinge ziemlich dramatisch. Als ein Privatunternehmen zum Hauptaktionär wurde, gründeten wir eine Vertretung für junge Arbeiter*innen der gesamten Unternehmensgruppe, die mehrere Krankenhäuser hatte, was es in Deutschland zuvor nicht gegeben hatte. Aber dann waren wir bereits zu alt, da man nur bis 25 aktiver Vertreter sein kann.

Was waren die großen Veränderungen in deiner Arbeit?

In den letzten zwanzig Jahren hat sich meine Arbeit als Krankenpfleger stark verändert. Die Stationsteams wurden aufgelöst, sodass sich nicht mehr alle, von der Patientenaufnahme über die Krankenschwester bis hin zur Reinigungskraft, als Teil eines Teams fühlten. Einige Leute laufen einfach im Krankenhaus herum und nehmen Blut ab, sie haben nicht wirklich ein Team. Es wurden ausgelagerte Abteilungen für Reinigung, Nachschub an Material, Transport usw. eingeführt. Einige Krankenschwestern, die schon lange dort arbeiten, wurden zu Halbmanagern für weniger qualifizierte Krankenpfleger*innen. Die Patientenzahlen haben sich verdoppelt, eine höhere Fluktuation mit mehr Behandlungen, während wir weniger Personal haben. Das DRG-System hat diesen Trend noch verstärkt, denn wenn man Patienten vor Ablauf der für eine bestimmte Behandlung vorgesehenen Zeit entlässt, erhält man nicht den vollen Betrag. Wenn Patienten jedoch länger bleiben müssen, erhält das Krankenhaus keine höhere Vergütung! Deshalb haben die Krankenhäuser ein Ampelsystem für jeden Patienten, das angibt, wann es finanziell am besten ist, sie loszuwerden. Das ist verrückt. Bei uns steht die Ampel immer auf Grün. Sie entlassen Patient*innen, die medizinisch nicht fit sind. Sie haben auch ein digitalisiertes System für Patientenakte eingeführt, aber ohne es den Leuten wirklich zu erklären, ohne gutes WLAN und mit nur zwei mobilen Portalen pro Station! Als jemand, der schon eine Weile in diesem Beruf tätig ist, verdiene ich jetzt 3.200 Euro brutto, bei einer 34-Stunden-Woche.

Wie verlief der Privatisierungsprozess?

Die Personalstärke hat sich geändert. 1998 hatten wir noch zwei Krankenschwestern plus eine Auszubildende plus vielleicht einen Zivildienstleistenden, die sich um 15 bis 17 Patient*innen kümmerte. 2005, als die Privatisierung begann, sagte der Landrat, dass es keine Entlassungen geben werde, dass die Arbeit im Gegenteil attraktiver werden würde. Das Unternehmen übernahm daraufhin 74,9 % der Anteile, der Landkreis behielt den Rest, sodass er die Dinge bis zu einem gewissen Grad noch beeinflussen konnte. 2009 wurde dieser Anteil auf 5,1 % reduziert, was bedeutete, dass der Landkreis überhaupt kein Mitspracherecht mehr hatte. 2001 waren wir noch 1.100 Mitarbeiter, 2006 waren wir nur noch 800. Es stimmt, es gab keine Entlassungen, aber wir haben 300 Mitarbeiter durch Fluktuation verloren, hauptsächlich auf den Stationen. Ihre Arbeitsverträge blieben gleich, sie mussten unterschreiben, dass sie mit dem Eigentümerwechsel einverstanden waren. Sie begannen zuvor bereits, Ärzte über ein separates Unternehmen außerhalb des Tarifvertrags zu beschäftigen, wo sie einer regulären 42-Stunden-Woche zustimmen mussten. Zu diesem Zeitpunkt war die Gewerkschaft überhaupt nicht präsent! Damals galt im Krankenhaus noch der Bundesangestellte-Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (BAT). Im Jahr 2006 trat die Gewerkschaft auf den Plan, denn nun musste aufgrund der Privatisierung ein Tarifvertrag nur für das Krankenhaus ausgehandelt werden. Mit der Privatisierung kam es 2004 auch zu einer landesweiten Änderung im Gesundheitssystem, und zwar durch die Einführung der DRGs (Diagnosis Related Groups), einem System, bei dem Krankenhäuser einen Pauschalbetrag für eine bestimmte Behandlung erhalten und der Behandlungszeitraum vorgegeben ist. Das bedeutet, dass die Krankenhäuser gezwungen waren, so viele Patienten wie möglich zu behandeln, um Geld zu verdienen: so viele Behandlungen wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich. Auf der einen Seite hatten wir nun also ein Unternehmen, das versuchte Gewinne zu machen, indem es die Personalkosten senkte, die in der Regel etwa 60 % der Gesamtkosten in einem Krankenhaus ausmachen. Auf der anderen Seite gab es eine institutionelle Veränderung innerhalb des nationalen Gesundheitssystems, die Kostensenkungen und Privatisierungen fördert. Anfangs bekamen die Patient*innen die Auswirkungen nicht direkt zu spüren, es war ein langsamer Prozess. Die Arbeiter*innen waren in der Situation unsicher, der Betriebsrat war überfordert, sie wussten nicht, was all diese Veränderungen bedeuten, sie blieben sehr passiv und akzeptierten die Dinge einfach. Als es um die Aushandlung eines neuen individuellen Haustarifvertrags ging, kam etwas Bewegung in die Sache. Der neue private Krankenhauskonzern stimmte immer einzelnen Haustarifverträgen zu, nicht für die gesamte Unternehmensgruppe.

Wie entstand die Gewerkschaft in dieser Situation, da sie keine Basis unter den Arbeit*innen hatte?

Sie hatte keinen Kontakt zu den Arbeiter*innen auf, sondern nur zum Betriebsrat. In der Regel sind die meisten Betriebsratsmitglieder auch Gewerkschaftsmitglieder, sodass dies ihre natürliche Brücke war, was auch bedeutet, dass vor allem Betriebsratsmitglieder in der Tarifkommission sitzen. Die Gewerkschaft hat dann 2006 zu einer Versammlung eingeladen. Wir waren zu alt, um offizielle Jugendvertreter*innen zu sein, aber uns war klar, dass wir jetzt etwas tun müssen, auch weil es damals so viele Veränderungen gab. Zum Beispiel gab es 2004 die Hartz4-Reform oder die sogenannte Agenda 2010, eine Kürzung der Sozialleistungen, und die Montagsdemonstrationen dagegen. Das hat uns motiviert, mehr im Krankenhaus zu machen, gegen diese Veränderungen zu mobilisieren. Wir waren noch naiv und mussten lernen, dass die DGB Gewerkschaft uns verraten und verarschen würde. In der Gewerkschaftsjugend gab es noch einige Linke, Sozialist*innen verschiedener Couleur, die waren etwas offener. Die Gewerkschaft selbst war aber verknöchert. Die Gewerkschaftsfunktionärin, die in unser Krankenhaus geschickt wurde, erkannte schnell, dass wir Energie und Elan hatten, und so fragten sie uns, ob wir eine „Betriebsgruppe“ der Gewerkschaft gründen wollten. So gründeten fünf von uns diese Gruppe. Sie versuchten uns die Idee schmackhaft zu machen, indem sie sagten, dass wir unsere eigenen Flugblätter schreiben und den offiziellen Status der Gewerkschaft nutzen könnten. Wir hatten bereits Erfahrungen mit der Verteilung unserer eigenen inoffiziellen Flugblätter gemacht, aber das hatte zu ziemlich heftigen Repressionen von Seiten der Geschäftsleitung geführt. Sie haben sogar die Polizei zu mir nach Hause geschickt. Uns wurde klar, dass wir einen Plan brauchten. Wir schickten den Entwurf für das erste Flugblatt, das wir als offizielle ver.di Betriebsgruppe verteilten, an die Gewerkschaftssekretärin, aber es kam keine Antwort, also verteilten wir es. Es ging um den Kampf für einen Tarifvertrag, für den wir uns alle zusammenschließen und hart kämpfen müssten. Die Gewerkschaft war stinksauer. Die Geschäftsführung hatte ihre Anwälte eingeschaltet und mit einer Klage gedroht. Die Gewerkschaftsfunktionärin wurde dann von den Gewerkschaftsoberen unter Druck gesetzt: „Warum lasst ihr zu, dass ein paar wilde Jugendliche offizielle Flugblätter schreiben?!“ Die Gewerkschaft hat dann zwei Monate lang nicht mit uns geredet, sie haben uns einfach fallen lassen. Sie wollten, dass wir nur offizielle Materialien der Gewerkschaft verteilen, aber gleichzeitig schafften sie es nicht, selbst etwas zu tun. Wir glauben, dass sie dem Management mitgeteilt haben, dass sie die Zusammenarbeit mit uns einstellen. Daraufhin sagten wir: „Rutscht uns den Buckel 'runter!“ und unterschrieben unsere Flugblätter mit „autonome Betriebsgruppe“. Wir waren weiterhin aktiv im Kampf der Gewerkschaft für einen Tarifvertrag, aber nicht als offizielle Gewerkschaftsgruppe. Damals wollte der Konzern die Wochenarbeitszeit von 38,5 auf 40 Stunden erhöhen, was natürlich niemand wollte. Das war ein guter Ansatzpunkt. Auf der nächsten Betriebsversammlung haben wir ein Flugblatt zu dieser Arbeitszeitänderung verteilt, das von der Basis positiv aufgenommen wurde, aber zu diesem Zeitpunkt waren wir bereits außen vor. Am Ende gab es keinen Streik für den Vertrag, er wurde am Verhandlungstisch beschlossen. Wir behielten die 38,5-Stunden-Woche durch die Androhung von Arbeitskampfmaßnahmen.

Wir mussten neue Wege des Widerstands finden. Eines Morgens tauchte zum Beispiel ein sechs Meter langes Transparent im Parkhaus des Krankenhauses auf. Wir suchten nach anderen Organisationsformen. Wir informierten uns über die Ereignisse in Italien in den 1970er Jahren, über die Arbeiterautonomie, Porto Marghera und das Netzwerk autonomer Fabrikgruppen. So betrachteten wir beispielsweise das autonome Jugendzentrum, das wir 2005 mit aufgebaut hatten, als potenziellen Teil des Kampfes im Krankenhaus.

https://libcom.org/article/porto-marghera-last-firebrands

https://www.angryworkers.org/2021/03/21/summary-and-thoughts-the-magneti...

Welche Folgen hatte die Privatisierung?

Im Jahr 2007 war deutlich zu spüren, dass die Arbeitsbelastung stark zugenommen hatte. Die Auszubildenden wurden z.B. nach Abschluss ihrer Ausbildung nicht übernommen, was ebenfalls zum Rückgang der Belegschaft beitrug. Im Jahr 2007 führte das Krankenhaus die Kategorie „Service-Mitarbeiter" ein. Wir bekamen ein Managementpapier in die Hände, in dem klar zu lesen war, dass die Anzahl der examinierten Krankenschwestern um zwei Vollzeitstellen pro Stockwerk reduziert werden sollte. Erreichen wollten sie das, indem sie einige der Aufgaben der Krankenpflege, wie die Essensausgabe und den internen Patiententransport, ausgelagerte und an schlecht bezahlte Arbeiter*innen in einer Tochtergesellschaft delegierten. Wir sahen darin eine Spaltung innerhalb der gesamten Belegschaft. Früher waren alle auf der Station Teil des Teams gewesen. In der Frühstückspause saßen alle zusammen, Krankenschwestern, Ärzte, Reinigungskräfte, Auszubildende, aber das ist vorbei. Vor dem Hintergrund umfassender Veränderungen, d. h. der Privatisierung und der Veränderungen innerhalb des nationalen Gesundheitssystems, vertiefte die Einführung der „Servicekräfte“ die Spaltungen. Es war nicht so, dass die Krankenschwestern ihnen gegenüber arrogant waren, aber jetzt hatte man jemanden in der Hierarchie unter sich. Das Management hat es tatsächlich geschafft, die Zahl der examinierten Krankenschwestern durch eine Kombination aus Fluktuation und Ersatz durch die Servicekräfte weiter zu reduzieren. Die Arbeitsabläufe haben sich geändert. Früher musste man vorsichtig sein, wenn man einen leicht sedierten Patienten aus der Endoskopie holte, es gab ein bestimmtes Protokoll. Auszubildende duften das nicht. Jetzt spielt das keine Rolle mehr, die Servicekräfte transportierten jeden, auch wenn er nach der Operation noch bewusstlos ist.

Wir drei, vier aus der autonomen Betriebsgruppe waren auch noch Teil oder verbunden mit einer kleinen unabhängigen Gewerkschaft, die beschloss, dass sie einen beispielhaften Kampf um dieses Thema der „Servicekräfte“ führen wollte. Sie begannen mit Protestkundgebungen vor dem Krankenhaus, mit Treffen und Kundgebungen am örtlichen Bahnhof. Es wurde viel Medienarbeit gemacht. Aber wir hatten das Gefühl, dass es sich um eine eher externe Kampagne handelte, die ihrer Organisation diente, und wir als Arbeiter*innen hatten die Kampagne nicht selbst in der Hand. Wir begannen, einige ältere Reinigungskräfte zu unterstützen, die sie loswerden wollten. Sogar der Betriebsrat riet ihnen, eine Änderungskündigung zu akzeptieren. Wir sagten ihnen, sie sollten sich weigern zu unterschreiben, und das Krankenhaus musste sie letztendlich weiterhin in der Wäscherei beschäftigen, die es damals noch gab. Sie konnten dort zusammenarbeiten, bis sie in Rente gingen, und hatten einen ziemlich leichten Job. Diese Arbeiterinnen erzählten anderen, dass wir die Einzigen waren, die sie unterstützt hatten. Wir hatten damals ein gewisses Ansehen unter den Servicekräften. Ihre erste Vorgesetzte war psychopathisch, sie versuchte, ihnen vorzuschreiben, welche Farbe ihre Socken und Unterwäsche haben musste. Die Löhne waren so niedrig, dass man nicht über die Runden kam. Wir begannen, regelmäßig mit diesen Arbeiter*innen zu reden. Es war klar, dass die Vorgesetzte gehen musste, und sie musste gehen, nachdem sie den Fehler gemacht hatte, persönliche Daten von Mitarbeitern auf schwarze Bretter zu pinnen, was einen Verstoß gegen den Datenschutz darstellt. Diese Mitarbeiter*innen mochten uns sehr, nachdem wir ihnen geholfen hatten, die Vorgesetzte loszuwerden. Und so kamen die Menschen langsam zusammen.

Die unabhängige Betriebsgruppe wird gegründet

2009 begannen wir, als unabhängige Betriebsgruppe zu arbeiten. Wir begannen monatliche offene Treffen für Kolleg*innen aus dem Krankenhaus in einem nahe gelegenen Café zu organisieren. Zu dieser Zeit entwickelte sich eine Station, auf denen einige von uns arbeiteten, zu einer Art Rebellenstation. Sie standen wirklich füreinander ein. Zwei weitere Kolleginnen dieser Station schlossen sich uns an. Wir hatten bereits eine Ausgabe einer Zeitung mit der kleinen Gewerkschaft veröffentlicht, also beschlossen wir, dies als Teil einer unabhängigen Initiative fortzusetzen. Wir wollten veröffentlichen, worüber und wie die Menschen auf den Stationen über ihre Situation redeten. Aufgrund unserer Erfahrung kamen wir zu dem Schluss, dass eine Zeitung besser ist als ein Flugblatt, da man mehr Dinge ausdrücken und einen Austausch unter Kolleg*innen anstoßen kann. Die Leute erzählten uns Dinge auf der Arbeit. Zu Beginn konnten wir mit der Zeitung nicht allzu offen agieren, aber auf den Stationen waren wir relativ sicher. Das Verwaltungsgebäude befindet sich an einem anderen Ort auf dem Klinikgelände. In gewisser Weise agierten wir klandestin, aber wir fühlten uns dort wie Fische im Wasser. Wir hatten keine allzu große Angst, verraten zu werden. Wir verteilten unsere Zeitung oft bevor die Pflegedienstleitung kam oder nachdem sie gegangen war. Wir wussten, wann es sicher war. Wir verteilten etwa 150 Exemplare, aber sie wurden von mehr Leuten in den Pausenräumen und Raucherecken gelesen. Wir wussten, dass wir unsere Forderungen zu diesem Zeitpunkt nicht offiziell stellen konnten. Die Leute im Krankenhaus nannten uns nicht „die unabhängige Betriebsgruppe“, sondern nach dem Namen der Zeitung „Antigen“.

Der Betriebsrat unternahm nicht viel und die Gewerkschaft war nicht vertreten, sodass wir die Einzigen waren, die über die Arbeitsbedingungen auf den verschiedenen Stationen sprachen und etwas darüber erfahren wollten. Die Leute mochten es, weil wir so schrieben, wie sie redeten. In der ersten Ausgabe stellten wir bereits einige Forderungen: Ausgleichszeit für geleistete Überstunden; die Möglichkeit, Pausen zu nehmen. Wir gaben den Leuten auch Ratschläge, z. B. dass sie, selbst wenn sie noch Überstunden abbummeln mussten, nicht dann arbeiten müssen, wenn die Geschäftsleitung es ihnen vorschreibt. Gleichzeitig versuchten wir, uns mit anderen Betriebsgruppen zu vernetzen. Eine Kollegin aus Hamburg, die die Website betriebsgruppen.de ins Leben gerufen hatte, kontaktierte uns. Sie wollte ein Netzwerk von Krankenhausgruppen in Deutschland aufbauen. Dieses Unterfangen war völlig unabhängig von der Gewerkschaft. Einige der Betriebsgruppen waren Teil der Gewerkschaft, aber die Gewerkschaft kontrollierte das Netzwerk nicht. Wir gingen in viele örtliche Pflegeheime, um die Menschen über das Netzwerk zu informieren. Aber es war nicht einfach, vor allem, weil die Gewerkschaftsfunktionäre dagegen waren. So hatten wir am Ende nur eine Handvoll Kontakte, zum Beispiel eine unabhängige Betriebsgruppe in Bremen. Wir hatten immer noch das Beispiel der Krankenschwesternbewegung von 1989 vor Augen - eine Kollegin war damals Teil davon -, als sie sich vor allem über unabhängige lokale Gruppen koordinierten. Zu unserem lokalen Treffen im Café kamen vor allem die Servicearbeiter*innen, es gab einen Kern von zehn Leuten. Wir sagten: „Ihr bekommt keine Bonuszahlungen für Feiertagsschichten oder Wochenendarbeit, aber wir schon. Das ist nicht richtig. Wir sollten etwas dagegen tun.“ Wir haben verschiedene Initiativen gestartet, aber die hohe Fluktuation, insbesondere unter den aktiven Mitarbeiter*innen, war ein Problem. Wir hatten nie Austausch mit den Ärzten, wir haben auch nicht danach gesucht und sie waren auch nicht daran interessiert. Das hat sich ein wenig geändert, jetzt gibt es mehr Dialog. Die Ärzte waren immer unter sich, sie wollten ihre Karriere und nahmen dafür alles Mögliche in Kauf, wie unbezahlte Überstunden. Wir haben uns immer auf das Segment mit den niedrigeren Löhnen konzentriert, die meisten von uns waren Krankenschwestern auf den Stationen.

Der erste Warnstreik

2009 gab es einen offiziellen Warnstreik, und obwohl wir keine offizielle Gewerkschaftsgruppe mehr waren, erlaubten sie uns, auf der offiziellen Streikkundgebung eine Rede zu halten, weil sie wussten, dass wir im Krankenhaus eine Rolle spielten. Die Gewerkschaftsfunktionäre wussten, dass unsere Kolleg*innen von uns erwarteten, dass wir etwas sagten. Natürlich haben wir uns im Streik engagiert, aber das Verhältnis zur Gewerkschaft war zerrüttet. Wir standen dem Streik, bei dem es ausschließlich um Löhne ging, auch kritisch gegenüber. Wir sagten, dass die Leute eigentlich sauer waren wegen der schlechten Arbeitsbedingungen und wegen des Personalabbaus. Wir sagten auch, dass dies für die Gewerkschaft nie ein Thema war. Die Geschäftsführung reagierte mit massiver Einschüchterung auf die Streikdrohung und warnte die Mitarbeiter*innen persönlich davor, sich zu beteiligen. Sie versuchten, denjenigen, die am Streiktag zur Arbeit kamen, zusätzliches Geld zu zahlen, aber das ist illegal, sodass sie es rückgängig machen mussten. Zu diesem Zeitpunkt hatten weder die Geschäftsführung noch die Arbeiter*innen Erfahrung mit Streiks. Die Beteiligung war jedoch nicht schlecht. An den Tagen vor dem Streik verteilten wir ein Flugblatt, in dem erklärt wurde, dass auch Nicht-Gewerkschaftsmitglieder streiken dürfen, da sich die Gewerkschaft nur auf ihre eigenen Mitglieder konzentrierte. Wir sagten: „Ein Streik ist für alle da.“ Zu dieser Zeit waren etwa 10 Prozent Gewerkschaftsmitglieder. Der Streik war dann am stärksten unter den Beschäftigten in der Radiologie und der Physiotherapie, weil das auch die Abteilungen mit Gewerkschaftsmitgliedern waren. Auch im OP, also im Allgemeinen bei den höher qualifizierten Beschäftigten, die in der Hierarchie etwas weiter oben stehen. Das war noch nicht wirklich Ausdruck einer Strategie, z. B. den Streik so zu organisieren, dass er dem Unternehmen am meisten schadet, wie z.B. wenn die Operationssäle geschlossen werden müssen und ein eintägiger Streik bringt ohnehin nicht viel. Auf den Stationen wird nicht viel Geld verdient. Die Gewerkschaft war auch nicht sehr an den Stationen interessiert, auch weil es kompliziert ist, mit Notdienstvereinbarung und Ausnahmeregelungen und allem. Die Leute auf den Stationen waren nicht glücklich, sie fühlten sich ausgeschlossen. Hier haben wir unsere Bemühungen konzentriert. Wir haben den Leuten gesagt, dass sie das Recht haben zu streiken, auch wenn sie kein Streikgeld bekommen. Wir haben erklärt, dass sie niemandem sagen müssen, ob sie am Streik teilnehmen oder nicht. Am Ende haben nicht so viele Stationsmitarbeiter*innen gestreikt. Wir übten auch noch, wie man sich am Arbeitsplatz organisieren kann.

2010 hatten wir eine Betriebsratswahl, darüber haben wir in der Zeitung etwas geschrieben. Wir haben auch angefangen, Leute über ihre eigenen Kampferfahrungen im Gesundheitssektor zu befragen und mehr über die Bedingungen in anderen Krankenhäusern zu schreiben. Wir haben an einer Art Wiki teilgenommen, in dem die Leute Nachrichten austauschen konnten, leider wurde es oft gehackt und Inhalte wurden gelöscht. Das ist ein paar Mal passiert. Zu diesem Zeitpunkt kam die Zeitung regelmäßig alle zwei bis drei Monate heraus und irgendwie hat die Geschäftsführung das hingenommen. Sie wussten ungefähr, wer daran beteiligt war, aber sie haben uns nicht angegriffen. Wir haben auch versucht, die Dinge so zu formulieren, dass es nicht einfach sein würde, uns rechtlich zu belangen, z. B. durch Formulierungen wie „manche Leute könnten denken, dass ...“, aber es war immer noch konfrontativ.

Weitere Veränderungen in der Geschäftsführung

Das andere große Problem war der sich verschärfende Privatisierungsprozess. Zu dieser Zeit gab es in Deutschland drei große private Gesundheitsunternehmen. Ab 2012 intensivierte der größte Klinikkonzern seine Versuche, seinen Konkurrenten aufzukaufen. Sie versuchten, auch alle Krankenhäuser unseres Konzerns zu kaufen, aber auch ein Konkurrenzunternehmen, das sich normalerweise auf medizinische Geräte konzentriert, kaufte Anteile, um dies zu verhindern oder zu erschweren. Die Kartellaufsichtsbehörde entschied zunächst gegen einen Übernahmeversuch des großen Unternehmens. Letztendlich gelang es dem großen Unternehmen jedoch, 43 von 53 Krankenhäuser, darunter viele kleine, von seinem Hauptkonkurrenten zu kaufen. Unser Krankenhaus wurde im März 2014 Teil dieses Konzerns. Die Leute fanden, dass die Richtlinien zur Corporate Identity sektenähnlich waren, z. B. durfte man keinen Kalender mit „Aspirin“ oder anderen Konkurrenzprodukten aufhängen. Als Nächstes boten sie dem oberen Management goldene Handschläge an. Sie verkündeten auch, dass das Anbringen und Verteilen von Material, das nicht von der Geschäftsführung genehmigt wurde, untersagt ist. Es konnte als Hausfriedensbruchs angesehen werden, was ein fristloser Kündigungsgrund ist. Das zielte offensichtlich auf uns ab. Wir hatten damals schon Infostände in der Innenstadt organisiert und in den lokalen Medien Artikel veröffentlicht, in denen wir auch offen unter unseren Namen vor den Folgen der Übernahme warnten. Das Unternehmen hatte beispielsweise ein Krankenhausunternehmen in Norddeutschland übernommen und 1.000 Mitarbeiter entlassen, nachdem diese für einen Streik gestimmt hatten. Das blieb uns im Gedächtnis und wir wussten, dass wir etwas unternehmen mussten.

Erfolgreicher Widerstand gegen ein neues Schichtmodell

2014 waren wir in einer guten Situation, denn vor der Übernahme durch das neue Unternehmen hatten Betriebsrat und Geschäftsführung ein neues Schichtmodell vereinbart, bei dem man pro Monat drei Schichten auf Abruf arbeiten sollte. Man erfuhr erst eine Stunde vorher, wann man anfangen musste. Durch Solidarität und Aktionen konnten wir die Umsetzung verhindern. Mehrere Stationen, die als Versuchskaninchen für das neue Schichtmodell vorgesehen waren, schlossen sich zusammen und schrieben einen gemeinsamen Brief, in dem sie erklärten, dass sie diese Änderung nicht wollten. Sie sagten: „Wir wollen weniger arbeiten, nicht mehr.“ Das gab uns viel Selbstvertrauen. Wir begrüßten die neue Unternehmensleitung mit der Nachricht von unserem gemeinsamen Erfolg: „Hallo, neues Unternehmen, hier gibt es Widerstand.“ Wir schrieben einen langen Artikel über diese Aktion für die Zeitung. Die Leute mochten ihn sehr. Kurz nach der Übernahme durch das neue Unternehmen schrieben wir ein Flugblatt für die Leute, die in der Krankenhausküche arbeiten und Reinigungskräfte, da die Vorarbeiterin mit vielen illegalen Praktiken davonkam. Damals hatten wir noch eine Küche, sie wurde 2016 geschlossen, die Kolleg*innen gekündigt. Die Arbeiter*innen kopierten das Flugblatt und hängten es überall auf, in Aufzügen, in Fluren. Das brachte uns in große Schwierigkeiten mit der neuen Geschäftsführung. Wir mussten Sicherheit neu überdenken. Wir beschlossen, in die Offensive zu gehen: Solche Informationen dürfen nicht illegal sein. Anfang 2015 schrieben wir einen Leserbrief an die Lokalpresse über die Unterdrückung und Zensur im Krankenhaus. Das Problem war, dass der Journalist sagte, dass sie diesen Leserbrief nicht drucken können, er aber selbst einen Artikel über die Situation schreiben könnte. Wir trauten ihm nicht so recht, also sagten wir, dass er unser Gespräch nicht persönlich zitieren darf, aber dass er alle Informationen aus unseren Flugblättern und Zeitungen verwenden kann. Was hat das Arschloch getan? In dem Artikel zitierte er das Gespräch mit unseren Namen. Aber er fragte auch den Pressesprecher des neuen Unternehmens, ob es verboten sei, relevante Informationen im Krankenhaus auszuhängen, und der verneinte dies. Er sagte, es sei in Ordnung, solange die formellen Presserichtlinien eingehalten würden, z. B. dass die Flugblätter mit dem Namen einer verantwortlichen Person unterschrieben würden. Eine ehemalige Kollegin, die nicht mehr im Krankenhaus arbeitete, gab dafür ihren Namen her – als offizielle Adresse verwendeten wir die des Autonomen Jugendzentrums. Damit hatten wir wieder mehr Spielraum, um mit der Zeitung offener umgehen zu können.

Nach der Übernahme wechselte der neue Konzern nicht nur die Geschäftsführung, sondern zeigte auch früh, dass sie das Krankenhaus anders führen würde. Es gab mehr Peitsche und kein Zuckerbrot. Sie haben die ausgelagerte Küche geschlossen und alle, etwa 30 Mitarbeiter*innen, entlassen. Das Essen wurde dann zunächst von einer Fabrik in einem anderen Bundesland geliefert, jetzt kommt es aus der Nähe von München. Dort wird das Essen gekocht, dann eingefroren und zu einem anderen Krankenhaus des Unternehmens gefahren, wo es noch eine Küche gibt. Dort legen schlecht bezahlte Arbeiter*innen das Essen auf Tabletts, dann transportieren prekär beschäftigte LKW-Fahrer es zu uns, wo wir es an die Patient*innen verteilen. Gleichzeitig versuchen sie, sich als umweltfreundlich darzustellen. Neben der Küche gab es noch weitere Veränderungen, z. B. die Öffnung weiterer Krankenhausbetten für bestimmte Behandlungen, mit denen sie mehr Geld verdienen können. Außerdem wurden Zentralsterilisation und Betriebstechnik, also die Handwerker der Gebäudewartung, an einen Schwesterkonzern ausgelagert. Sie wollten ursprünlich EBIT-Margen (Gewinn vor Zinsen und Steuern) von 15 %, was verrückt ist. Für ein normales Unternehmen wären 12 % schon viel, aber für ein Krankenhaus? Der neue Geschäftsführer des Krankenhauses wusste, dass er gehen muss, wenn er die Vorgaben nicht erfüllt. Die meisten dieser Manager sind auch sehr jung. Sie haben sektenähnliche Schulungsprogramme durchlaufen. Die Größe des Unternehmens hilft ihnen wegen der Skaleneffekte. Das Unternehmen fungiert als Holding, die neben dem Krankenhauskonzern beispielsweise einen globalen Tochterkonzern hat, der sich ausschließlich mit Krankenhausarchitektur befasst, die sie bei Neubauten oder Renovierungen nutzen können und an den sie die Reha Kliniken ausgelagert haben. Sie haben auch einen Tochterkonzern, der Weltmarktführer für Dialysegeräte war. Dann haben sie einen Tochterkonzern, der Antibiotika und Infusionen herstellt, aber auch Hardware wie Kanülen und Infusionssysteme. Darüber steht die Holding, sodass sie ihre eigenen Produkte auf einem internen Markt zirkulieren lassen können. Alles ist zentral organisiert, von oben nach unten. Ein lokaler CEO muss gehen, wenn er nicht die erwarteten Gewinne erzielt. Seit zwei Jahren bilden sie sogenannte Cluster, in denen sich zwei oder drei Krankenhäuser beispielsweise nur eine Hygiene- oder IT-Abteilung teilen. Das Clustermodell wirkt sich auch auf die klinischen Abteilungen aus. Unsere Unfallchirurgie beispielsweise lief wirtschaftlich nicht sehr gut, sodass sie dort Betten abgebaut und in ein neu gegründetes orthopädisches Hüftzentrum in einer anderen Klinik des Clusters verlagert haben. Chirurgen operieren Patient*innen nicht nur in unserem Krankenhaus, sondern im gesamten Cluster. Du hast mir erzählt, dass es in deinem Krankenhaus, im NHS, multinationale Unternehmen gibt, die ihr globales Wissen nutzen, um Mitarbeiter*innen des öffentlichen Sektors zu schulen, z. B. im Umgang mit neuen orthopädischen Instrumenten, oder die Forschungsprojekte finanzieren. In unserem Krankenhaus wäre es undenkbar, dass ein anderes großes Konkurrenzunternehmen an einer Operation teilnimmt oder Mitarbeiter*innen schult. Sie beharren auf ihren Monopolstatus. Es gibt innerhalb des Unternehmens eine Art Wissenszirkulation in Bezug auf bessere Methoden, und sie geben damit gerne an. Aber das ist oft mehr Show als tatsächliche Wissensvermittlung. Auf der Ebene des allgemeinen Personals sind sie überhaupt nicht an Schulungen, Weiterbildung oder kontinuierlichem Lernen interessiert. Als der Reanimations-Trainer für kündigte, wurde er nicht ersetzt. Also gab es zwei Jahre lang keine Schulungen. Alle obligatorischen Lernmodule, vom Datenschutz bis zur Infektionskontrolle, die nach ein oder zwei Jahren ablaufen, habe ich seit fünf Jahren nicht mehr gemacht. Sie kümmern sich einen Dreck um Mitarbeiter*innen und Patient*innen. Neue Leute lernen die Grundlagen nicht mehr. Wir sagen unseren Verwandten: „Geht nicht in diese Krankenhäuser.“

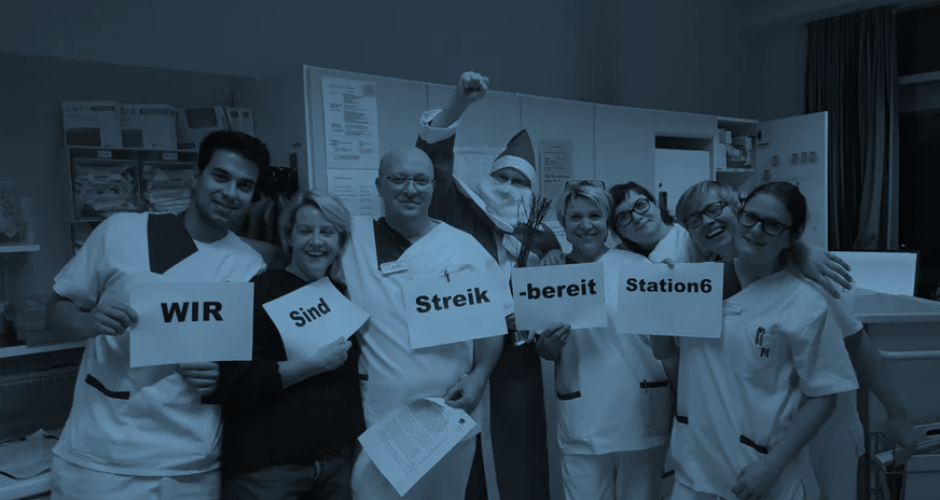

Versammlung für mehr Personal

Im Jahr 2016, vor dem Umbau des Gebäudes, hatten wir Stationen mit bis zu 77 Patienten, die mit zwei Krankenpfleger*innen und vielleicht zwei Pflegehelfer*innen besetzt waren. Die Lage ist immer noch schlecht, aber das war der Höhepunkt, an dem wir sagten, dass es so nicht weitergehen kann. Die Gewerkschaft war nicht präsent, der Betriebsrat unternahm nichts, also riefen wir zu einer öffentlichen Versammlung auf. Wir luden den Landrat, da der Landkreis noch 5,1 % der Anteile des Krankenhauses hielt, zu einer Diskussion ein. Das war im Oktober 2016. Das hatte echt große Resonanz. Weit über 100 Menschen kamen in das Café, in dem wir unsere monatlichen Treffen abhielten und manche mussten draußen vor der Tür stehen, weil es so voll war. Es waren hauptsächlich Mitarbeiter*innen, keine Patient*innen, die zu dem Treffen kamen. Es waren doppelt so viele Menschen anwesend wie bei jeder Betriebsversammlung. Es gab auch ein großes Medienecho. Plötzlich waren wir Teil des öffentlichen Diskurses. Wir sind eine kleine Stadt, jeder kennt das Krankenhaus, war dort oder hatte Verwandte als Patient*innen dort. Plötzlich waren die schlechten Arbeitsbedingungen im Krankenhaus ein politisches Thema in der Stadt. Wir sagten: „Genug ist genug, wir brauchen mehr Leute“. Dann tauchte plötzlich die Gewerkschaft wieder auf der Bildfläche auf. Sie verwiesen auf die Tarifverträge für eine bessere Personalausstattung, die an der Charité vereinbart worden waren und sagten, dass dies nun ein Modell für alle Krankenhäuser sei. Sie sagten auch, dass 2017 das Jahr des Kampfes sein werde. Sie ruderten dann schnell zurück und sagten, dass sie nur 13 Kliniken in ganz Deutschland in die Kampagne einbeziehen würden. Da wir ziemlich hartnäckig waren, konnten wir die Gewerkschaft davon überzeugen, dass unser Krankenhaus eines der 13 Streikbetriebe sein sollte. Ich bin zu verschiedenen Gewerkschaftstreffen in ganz Bayern gefahren, um sie zu dazu zu bringen, uns als streikendes Krankenhaus aufzunehmen. Das hat irgendwie funktioniert. Wir waren das einzige privatisierte Krankenhaus auf der Liste. Aber die Gewerkschaft hat ewig gebraucht, um die Dinge in Gang zu bringen. Anfang 2017 sagten wir: „Kommt schon, Leute, wir wollen etwas tun!“. Aber die Gewerkschaftsfunktionäre waren sehr zögerlich. Sie bezeichneten die Bundestagswahlen im Herbst als strategisches Ereignis. Im Herbst 2017 ging es endlich los, dann wurde auch das Prinzip der Teamdelegierten eingeführt. Im April organisierte die Partei Die Linke in der Stadt eine Veranstaltung, die sich auf die Situation im Krankenhaus bezog. Wir wurden dazu eingeladen. Dort sagten wir, dass sich mit dieser Geschäftsführung nichts ändern wird und dass wir einen harten Arbeitskampf brauchen. Wir sagten das, damit die Medien es als Zitat verwenden können. Wir nahmen eine kompromisslose und konfrontative Haltung ein. Sie hörten uns zu, obwohl wir keinen offiziellen Gewerkschaftsstatus hatten. Gleichzeitig versuchte die Gewerkschaft ihre Mitgliederzahl zu erhöhen. Nach ihrer Logik bedeutet „viele Mitglieder“ gleich „gute Arbeitskampfmaßnahmen“. Sie begannen mit dem Modell der Teamdelegierten. Wir als Gruppe beschlossen, nicht Teil der Tarifkommission zu werden, sondern sicherzustellen, dass wir möglichst viele Teamdelegierte stellen. Wir selbst alle waren Teamdelegierte. Wir gingen durch andere Stationen und schauten, wer potenziell gut als Delegierte*r sein könnte. Wir ermutigten die Leute, die von Kolleg*innen als stabil bezeichnet wurden. Auf diese Weise dachten wir, dass wir den größten Einfluss auf den Konflikt haben würden. Auch Nicht-Gewerkschaftsmitglieder konnten Teamdelegierte werden. Einige von uns waren Mitglieder, andere nicht. In anderen Krankenhäusern hat die Gewerkschaft einem einfach den Titel eines Teamdelegierten verliehen, aber bei uns haben wir selbst entschieden, wer Delegierte*r werden soll. Es gab gemeinsame Treffen zwischen Teamdelegierten und der Verhandlungskommission. Wir hatten Einfluss auf die Organisation des Streiks, nahmen aber nicht an den Verhandlungen teil. Wir haben konkrete Personalforderungen für jede Station aufgestellt. Die Verhandlungskommission brauchte uns, damit sie konkrete Zahlen hatte. Wir wollten uns immer noch nicht zu eng mit der Gewerkschaft einlassen und dachten, dass wir nach außen hin als Delegierte und normale Kolleg*innen auftreten könnten, indem wir als Arbeiter*innen und als größerer Teil der lokalen Bevölkerung Druck ausüben. Während des Streits gelang es uns nicht, eine Zeitung zu veröffentlichen, wir hatten zu viel zu tun, wir verteilten nur Flugblätter.

Die nächsten Warnstreiks und der Ausverkauf der Gewerkschaft

Im Herbst 2017 gab es dann einen ersten und einen zweiten Warnstreiktag. Der erste Tag dauerte von 6 Uhr bis 18 Uhr. Die Gewerkschaft schlug zunächst vor, dass wir uns um 9 Uhr morgens versammeln sollten, um den Leuten ein paar Fahnen zu geben, das übliche Gruppenfoto zu schießen, dann in ein Restaurant zu gehen, um eine Streikversammlung abzuhalten und so weiter. Wir sagten: „Scheiß drauf, wir fangen um 6 Uhr morgens mit einem Streikposten vor dem Krankenhaus an.“ Es gab keine Gewerkschaftsflyer für den Streiktag, wir machten das alles selbst und in einem weiteren Flugblatt mobilisierten wir im Vorfeld Nicht-Gewerkschaftsmitglieder und verbreiteten, dass auch sie streiken durften. So haben wir den Inhalt des Streiks irgendwie bestimmt. Die Gewerkschaft konnte nicht viel dagegen tun, weil sie uns irgendwie auch brauchte. Solange der Kampf andauerte, hat diese Strategie funktioniert. Später am Streiktag sagten wir, dass wir zum Gewerkschaftslokal auf der anderen Seite der Stadt gehen würden. Die Gewerkschaftsfunktionäre fuhren mit dem Auto. Wir sagten, wir würden zu Fuß gehen. Zuerst gingen die Leute auf dem Bürgersteig, aber wir ermutigten alle auf der Straße zu gehen, sodass es zu einem nicht angemeldeten Protestmarsch wurde. Das gefiel v.a. den Auszubildenden sehr gut, eine junge Auszubildende hielt Busse vor dem Klinikum an, bis sie wie auf einem Schild aufgefordert zweimal hupen sollten für mehr Personal. Das war lustig anzusehen. Andere Kolleg*innen halfen uns Flugblätter zu kopieren. Wir mussten das Krankenhaus durch die Hintertüren betreten, offiziell durften wir nicht hinein, aber Kolleg*innen gaben uns Hinweise, wo Stationsbüros mit Kopierern geöffnet sein würden. Es entwickelte sich etwas, eine Art Dynamik, ein Selbstbewusstsein: „Wir sind zusammen, die Gewerkschaft sollte organisieren, was wir wollen“. Darauf hatten wir jahrelang hingearbeitet. Wir wussten, dass wir uns nach der Übernahme durch das neue Unternehmen nur noch durch Streik verteidigen können würden. Wir wussten auch, dass wir dafür die verdammte Gewerkschaft brauchen würden. Wir waren nicht so naiv, ihnen vollkommen zu vertrauen, aber wir dachten, dass wir sie vor uns hertreiben können. Das Unternehmen sagte von Anfang an, dass es nicht über Mindestbesetzungen verhandeln würde. Um legal streiken zu können, musste der Tarifvertrag auslaufen und eine Lohnforderung gestellt werden, aber wir haben dafür gesorgt, dass auch die Personalquote auf der Tagesordnung stand, denn das war der Grund für die Unzufriedenheit der Leute. Auch nach dem zweiten Warnstreik gab es keine Fortschritte bei den Verhandlungen. Die Gewerkschaft kündigte einen sogenannten Erzwingungsstreik an, einen unbefristeten Streik, für den eine Urabstimmung erforderlich ist. 97,9 % aller Gewerkschaftsmitglieder stimmten dafür. Der Streik war für Anfang Dezember geplant. Wir waren vorbereitet und motiviert. Einen Tag vor dem geplanten Streik wandte sich das Unternehmen an das Arbeitsgericht, um eine einstweilige Verfügung zu erwirken und behauptete, der Streik würde Leben gefährden. Die Gewerkschaft rief für den nächsten Tag zu einer Versammlung auf, an der viele Menschen teilnahmen, mehr als 30, darunter auch Nicht-Gewerkschaftsmitglieder. Niemand war wirklich überrascht über die Haltung der Geschäftsführung und die Leute sagten: „Okay, rufen wir zu einem weiteren Streik auf, da die einstweilige Verfügung nur für diesen Streit gilt.“ Die Leute dachten, dass die Geschäftsführung einfach Glück hatte, dass sie an diesem Tag einen wohlgesinnten Richter hatten, der sie unterstützte. Oder ein unerfahrener Richter, der die Aussage der drei Chefärzte, dass der Streik Leben in Gefahr bringt, für bare Münze nahm. Aber die Gewerkschaftsfunktionäre sagten: „Morgen ist eine Verhandlungsrunde zwischen der Verhandlungskommission und der Geschäftsführung angesetzt.“ Alle forderten angesichts der Haltung der Geschäftsführung, nicht an dieser Verhandlung teilzunehmen. „Was für ein Signal wäre das, wenn man ihnen erst erlaubt, den Streik zu verbieten und dann mit ihnen spricht?!“ Aber die Gewerkschaftsfunktionäre ignorierten die Haltung der Versammlung und nahmen an der Sitzung teil. Die Funktionäre kamen zurück und berichteten: „Die Geschäftsführung hat ein gutes Angebot gemacht, aber wir haben vereinbart, drei Wochen lang nicht darüber zu sprechen. Wir werden es auf einer Betriebsversammlung im Krankenhaus kurz vor Weihnachten bekannt geben. Die Teamdelegierten werden vor der Sitzung Einzelheiten über das Angebot erfahren.“ Dies war nun ein politischer Kampf, bei dem weder die Gewerkschaft noch die Geschäftsführung als Verlierer dastehen wollten. Das Unternehmen versuchte einen unbefristeten Streik zu vermeiden, da dies kein gutes Signal für seine anderen Krankenhäuser gewesen wäre. Aber sie wussten, dass die Arbeit*innen bereit waren zu kämpfen. Wie kann man sie also davon abhalten? Man unterbreitet der Gewerkschaft ein Angebot, damit sie die Aktion absagt. Das Angebot bestand, wie sich herausstellte, darin dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) beizutreten. Deshalb haben wir keinen Haustarifvertrag mehr. Die Gewerkschaft sagte, dies sei keine Vereinbarung, sondern nur eine Absichtserklärung der Geschäftsführung. Die Gewerkschaftssekretäre sagten: „Wir werden die Geschäftsführung nicht davon abhalten dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes beizutreten. Es sind bald Weihnachtsferien, wir können später immer noch um einen Vertrag zur Frage der Mindestbesetzung kämpfen.“ Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, war, dass die Seite der Arbeitgeber im öffentlichen Sektor sich strikt weigerte, über Personalgrenzen zu verhandeln. Die Gewerkschaft hat uns einfach belogen. Im Januar sagten sie uns dann: „Tut uns leid, das ist leider nicht möglich.“ Wir wussten, dass sie versuchen würden uns zu demobilisieren, aber was kann man in dieser Situation tun? Formal hatten wir immer noch das Ergebnis der Urabstimmung zugunsten eines Streiks, aber keinen Abschluss, über den man abstimmen konnte. Die Gewerkschaft hat den Konflikt daher nie offiziell beendet, sondern stattdessen beschlossen, nichts weiter zu unternehmen. Im Februar war die Sache vorbei. Wir kritisierten die Gewerkschaft öffentlich. In der Zwischenzeit waren viele Leute aus der Gewerkschaft ausgetreten oder hatten sogar den Job gewechselt. Wir starteten eine Petition, in der wir die Gewerkschaft aufforderten die Entscheidung der Mehrheit der Arbeiter*innen zu akzeptieren. Die Gewerkschaft bezeichnete uns als radikale Gruppe, die nur darauf aus sei, im Rampenlicht zu stehen. Sie behauptete auch, dass die 130 Unterschriften, die wir innerhalb weniger Tage gesammelt hatten, nicht repräsentativ seien. Es war eine Niederlage für alle. Wir brauchten bis zur Covid Pandemie, um diese Niederlage zu verdauen. Wir hatten Verbindungen zur Gewerkschaftslinken, wir haben mit ihnen zusammen während des Streiks eine Bürgerinitiative gegründet, das ganze linke Milieu aus München war plötzlich am Start – aber sobald der eigentliche Arbeitskampf beendet wurde, sind sie auch wieder verschwunden. Nur mit der Gewerkschaftslinken haben wir noch drei weitere Jahre Aktionen gemacht und ein Bündnis für mehr Krankenhauspersonal initiiert.

Offiziell hieß es von der Gewerkschaft, dass jetzt der Betriebsrat über den Personalschlüssel verhandeln könne. Da haben wir eine unabhängige Liste gegründet und an der Betriebsratswahl teilgenommen. Ich persönlich wollte das eigentlich nicht, aber die Mehrheit unserer Gruppe war dafür. Wir haben auch weiterhin die Kolleg*innen und die Öffentlichkeit über andere Streiks informiert, zum Beispiel haben wir eine Kollegin eines großen Streikbetriebs in Essen eingeladen. Die Betriebsratswahlen sind seltsam, wir hatten sieben verschiedene Listen. Die Liste des kleinen Krankenhauses im Hinterland, dann die offizielle Gewerkschaftsliste, die durchgefallen ist und auf dem letzten Platz gelandet ist. Dann haben alle alten Betriebsratsmitglieder ihre eigene Liste aufgestellt, weil man dann auf jeden Fall reinkommt, auch wenn man nur wenige Stimmen hat. Unsere Liste und die Liste aus der anderen Klinik haben die meisten Stimmen bekommen, aber so wie die Sitzverteilung organisiert ist, haben wir nur 2 von 15 Sitzen bekommen, was soll man damit machen? Sie betrachteten uns als Außenseiter und versuchten uns anfangs zu isolieren, indem sie uns nur beschissene Jobs gaben. Als Betriebsratsmitglied erhält man bestimmte Informationen. Ich trat dem Ausschuss bei, der sich mit den wirtschaftlichen Aspekten des Krankenhauses befasst. Man erhält interessante Zahlen und ich habe wirklich versucht, mich mit der Materie vertraut zu machen, aber offiziell darf man die Informationen nicht weitergeben. Wir haben auch selbst einen Ausschuss gegründet, um den Arbeits- und Gesundheitsschutz zu nutzen, um eine bessere personelle Besetzung durchzusetzen. Wir versuchen das immer noch, nach mehreren Jahren, daran sieht man, wie viel oder eher wenig Einfluss die Arbeit des Betriebsrats hat. Ich bin inzwischen aus dem Wirtschaftsausschuss ausgetreten. Es gibt viele Opportunisten, Leute, die gerne Vorteile annehmen. Aber wir haben kleine Dinge erreicht, zum Beispiel konnten wir ganz zu Beginn nachweisen, dass der damalige Pflegedienstleiter gefälschte Zahlen in Bezug auf die Personalplanung vorgelegt hat. Er hat deswegen seinen Job verloren. Die Tatsache, dass wir Betriebsräte sind, hat uns nicht wirklich von den anderen Kolleg*innen entfremdet. Die meisten Kolleg*innen wissen, dass wir zu ihnen gehören, sie kommen direkt zu uns, anstatt ins Betriebsratsbüro zu gehen. Aber das Rechtssystem setzt klare Grenzen, klare Grenzen für das, was man tun kann. Ich bin immer noch Betriebsratsmitglied. Ich denke, das Unternehmen hätte mich schon vor langer Zeit entlassen können, wenn ich nicht den rechtlichen Schutz als Betriebsratsmitglied hätte. Im Jahr 2023 haben wir versucht im Ausschuss, der die Schichtpläne für alle Arbeiter*innen kontrolliert, mehr zu erreichen. Theoretisch kann man bestimmte Schichtpläne ablehnen und vor Gericht anfechten, wenn man der Meinung ist, dass sie dem Arbeits- und Gesundheitsschutz zuwiderlaufen. Ich war auch Teil des Konzernbetriebsrats teil, der alle zwei Monate tagt und bei denen sich Mitarbeiter*innen aus allen Krankenhäusern des Unternehmens versammeln. Aber ich habe damit aufgehört, weil es viel Aufwand ist und wenig Effekt vor Ort hat.

Covid

Dann kam Covid. Als es in Bergamo ausbrach, dachten wir, „oh nein!“. Der erste Patient in Deutschland wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt, der sogenannte „Patient Zero“. Die Krankenhausleitung unternahm nichts, um uns auf das vorzubereiten, was kommen würde. Sie überprüften nicht die Lagerbestände auf Schutzausrüstung, sie führten alle geplanten Operationen durch, es wurde kein einziges Bett für mögliche Covid-Patient*innen freigehalten. Die ersten Fälle kamen Anfang März 2020, dann wurde schnell ein Teil einer Station als isolierte Covid-Station eingerichtet. Man erhielt 40 Euro pro Tag brutto, wenn man in direktem Kontakt mit Covid-Patient*innen arbeitete – die anderen Mitarbeiter*innen auf derselben Station bekamen dieses Geld nicht, wenn sie nicht in diesem Zimmer eingeteilt war. Nach den Streiks zwei, drei Jahre zuvor gab es keine kritische Belegschaft mehr, weil so viele den Job an den Nagel gehängt hatten nachdem wir den Arbeitskampf verloren hatten. Dennoch sahen die Beschäftigten, dass die Geschäftsführung nicht angemessen auf die Krise reagierte. Wir wussten, dass wir in einem Krankenhaus arbeiten, dass wir nicht weglaufen können, dass wir weitermachen müssen, dass wir auch draufgehen zu können. Es herrschte Solidarität unter uns. Wir wissen, wie man mit Infektionen umgeht, das ist unser Job. Wir haben als unabhängige Betriebsgruppe ein Statement veröffentlicht, wir wussten, dass niemand sonst etwas tun würde. Wir forderten Schutzausrüstung, die Absage aller elektiven Operationen, alles, was nicht unmittelbar notwendig ist. Wir wussten, dass wir Platz brauchten. Wir haben die Erklärung nicht an die Medien weitergegeben, sondern online verbreitet, auch über viele lokale Mailinglisten und auf Facebook. Gleichzeitig griff uns der Staat an, indem er die Arbeitszeitregelung änderte, sodass sie uns zwingen konnten, länger zu arbeiten und noch kürzere Pausen zu machen. Sie haben auch Vorschriften für Personaluntergrenzen aufgehoben. Die Leute waren sauer. Ein paar Tage nach unserer Erklärung wurden die ersten Operationen abgesagt. Natürlich nicht nur wegen uns. All dies geschah innerhalb von drei Wochen. Am 1. April übernahm dann ein neuer Hardliner die Geschäftsführung und sein Stellvertreter hatte bereits das Kommando über die Pflegedienstleitung bekommen. Am folgenden Tag organisierte ein feministisches Kollektiv eine Solidaritätsaktion vor dem Krankenhaus: Da es im Krankenhaus nicht genügend Masken gab, nähten sie Masken für uns und überreichten sie uns als symbolische Geste. Man konnte sie nicht wirklich benutzen. Eine Kollegin und ich nahmen die Masken entgegen, es gab Bilder in den sozialen Medien. Die Geschäftsführung reagierte, indem sie uns zu einem Anhörung bestellte. Zu Spitzenzeiten von Covid organisierten sie das, um Druck aufzubauen und behaupteten, wir hätten „ein Geschenk an die Klinik unterschlagen“, was ein grobes Fehlverhalten und ein Grund für eine fristlose Kündigung wäre. Sie stellten vorab schriftlich alle möglichen Fragen über uns und die feministische Gruppe und so weiter. Ich schrieb eine Beschwerde an den Betriebsrat, der Betriebsrat stimmte zu, da nicht klar sei, was die Geschäftsführung mit der Untersuchung beabsichtige. Also ließen sie es für eine Weile fallen. Dann bestellten sie uns nach einer öffentlichen Aktion einen Monat später noch einmal zur Geschäftsführung, aber sie sagten uns nicht, worum es ging. Es stellte sich vor Ort schließlich heraus, dass es um die Masken ging. Also verließen wir das Treffen und sagten, dass wir nichts zu der Thematik sagen könnten, da wir uns nicht vorbereiten konnten. Solche Spielchen gab es von da an die ganze Zeit. Einen Tag nach der Solidaritätsaktion mit den Masken wurde das Krankenhaus unter Quarantäne gestellt. Das Gesundheitsamt gab an, dass es zu nicht mehr nachzuvollziehenden Kreuzinfektionen zwischen Patient*innen und Personal gekommen sei. Die einzige andere Klinik, die unter Quarantäne gestellt wurde, war nicht zufällig auch ein Krankenhaus, das unserem Unternehmen gehört. Es gab zuvor keine Nachverfolgung und keine Tests bei der Aufnahme neuer Personen und viele unserer Kollegen steckten sich auf einer bestimmten Station gegenseitig mit Covid an. Die Quarantäne war streng, weil sie die vorangegangenen Nachlässigkeiten ausgleichen musste. Das war alles vor einer staatlichen Maskenpflicht Die örtlichen Gesundheitsbehörden untersagten allen Krankenhausarbeiter*innen ihr Haus zu verlassen, außer um zur Arbeit zu gehen. Man musste auf der Straße eine Maske tragen, selbst wenn man mit dem Fahrrad kam. Dass wir keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen durften, wurde uns fälschlicherweise anfangs auch mündlich mitgeteilt. Wir mussten uns in eine hundert Meter lange Schlange stellen, um uns testen zu lassen – und wir mussten darum kämpfen, dass dies als offizielle bezahlte Arbeitszeit anerkannt wurde. Wir haben all diese Ereignisse in den ersten Wochen von Covid in unserer Zeitung in einer Chronologie dokumentiert. Uns war klar, dass dies eine katastrophale Reihe von Ereignissen war. Diese Zeitungsausgabe war irgendwie unser Masterpiece.

Wir diskutierten untereinander darüber, wie der Staat auf die Pandemie reagierte, wie das medizinische Management reagierte. Aber es gab zu viele Unklarheiten, wir wussten nicht, ob sie das Krankenhaus am nächsten Tag in eine Art Lazarett verwandeln würden. Es gab kaum Raum für eine organisierte öffentliche oder alternative Diskussion über den Umgang mit der Pandemie. Es gab so etwas wie ein kritisches Gegenwissen, zum Beispiel auf den Intensivstationen, wo man später erkannte, dass eine präventive Intubation in dieser Situation keinen Sinn macht. Die Belastung auf der Intensivstation war enorm, es mangelte an FFP3-Masken. Dennoch wurde auch den Vorgesetzten klar, dass sich allgemein viel Unzufriedenheit aufbaute. Es gab zum Beispiel eine Menge Diskussionen, als bestimmte Personen ins Homeoffice geschickt wurden. Diese Diskussionen fanden unter Krankenschwestern, Reinigungskräften und Auszubildenden statt und drehten sich darum, welche Art von Arbeit wichtig ist. Das war zu einem Zeitpunkt, als wir öffentlich als Helden gefeiert wurden. Wir wussten, dass die Gesellschaft nicht ohne uns auskommen kann, im Allgemeinen, nicht nur während der Pandemie. Wir sprachen darüber, wie die Gesellschaft funktioniert, welche Art von Arbeit unerlässlich ist und wie sie ausgeführt wird. So etwas habe ich noch nie erlebt. Im Mai wurden Stationen und Betten im Krankenhaus wieder geöffnet, elektive Operationen wurden wieder aufgenommen. Wir mussten immer noch Masken tragen, oft mussten wir eine Woche lang dieselbe FFP2-Maske tragen, weil es nicht genug davon gab. Alles in allem sind die Leute von einem kollektiven Standpunkt aus gesehen aus dieser Situation eher angeschlagen als gestärkt hervorgegangen. Auch weil es ein ständiges Auf und Ab war, mit der nächsten Infektionswelle im November, einem weiteren Lockdown. Mit Delta und dann Omikron mussten wir zu einem Zeitpunkt auch mit Unterstützung der Bundeswehr Patient*innen in andere Krankenhäuser verlegen, weil es keine Kapazität mehr auf der Intensivstation mehr gab. Es hat uns irgendwie fertig gemacht, anstatt uns als Belegschaft stärker zu machen. Wir sahen uns als die Fußabtreter der Gesellschaft. Einige von uns bezahlten mit ihrer Gesundheit. Es gab keine grundlegenden Veränderungen im Gesundheitssystem, auf die viele gehofft hatten, auch wir. Sobald es möglich war, setzte uns die Geschäftsführung wieder unter Druck. Selbst während der Corona-Pandemie setzten sie Stationsleitungen durch, die ihnen gegenüber loyal waren und als Informant*innen fungierten. Solange man der Geschäftsführung gegenüber loyal ist, kann man mit allem davonkommen. Wir waren damit beschäftigt, unsere Ärsche zu retten und mussten heimlich handeln, um unsere Zeitung weiter herausgeben zu können. Wir stellten die Verteilung mehrseitiger Zeitungen ein und gingen zu doppelseitigen Flugblättern über, auch weil die Speichellecker anfingen, diese zu sammeln und sofort zu beseitigen. Wir begannen mit einer Reihe von Umfragen, offiziell über den Betriebsrat, denen aber ein Zettel beigefügt war, der dann von Gott weiß wem vervielfältigt und im ganzen Krankenhaus aufgehängt wurde. Darauf stand zum Beispiel: „Wir sind überlastet, aber nicht blöd.“ Die Umfrage sollte den Geist von „Jetzt sagen wir, was wir brauchen“ vermitteln und das Gefühl, dass alle daran teilnehmen sollten, unabhängig von Abteilung oder Beruf. Das kam gut an! Draußen vor dem Krankenhaus tauchte wieder ein fünf Meter langes Transparent mit Forderungen auf, aber das stammte nicht von uns. Gleichzeitig bedeutete das Verbot des Staates für öffentliche Versammlungen, dass de facto auch Streiks verboten waren. Wir kritisierten dies öffentlich als Angriff auf unsere Rechte als Arbeiter*innen. Im Mai veranstalteten wir einen öffentlichen Protest, bei dem wir einen gewissen Abstand zueinander hielten, bei dem die Polizei uns zwar absperrte, wir aber auch viel Sympathie bekamen, Leute schlossen sich unserer Aktion an.

Das Management nutzte die Pandemie später, um das Krankenhaus umzustrukturieren. Sie konzentrierten sich noch mehr auf die Stationen und Operationssäle, die Geld einbrachten und tauschten viele Stationen untereinander aus. Die Menschen mussten von einer Woche auf die andere wechseln. Normalerweise müssen solche Dinge langfristig geplant werden, aber das war nicht der Fall. Die Leute müssen geschult werden, wenn sie z.B. von der Kardiologie in die Pneumologie versetzt werden, aber das gab es nicht. Die neurologische Station wurde in eine urologische umgewandelt, ohne dass das Personal umgeschult wurde. Sie schlossen das Schlaflabor, weil es sich nicht rentiert und steckten mehr urologische Patienten hinein. Sie eröffneten eine Privatklinik, eine Klinik innerhalb der Klinik, für Privat-Patient*innen, die das Doppelte an Ertrag bringen. Der Staat führte einen weiteren Faktor in die Gewinnbringung der Geschäftsführung ein: Während der Corona-Pandemie erhielten die Krankenhäuser vom Staat 500 Euro pro Tag für jedes leere Bett, das für mögliche Corona-Patient*innen freigehalten wurde. Das Unternehmen verdoppelte seinen Gewinn im Jahr 2020, zum Teil aufgrund dieser Subventionen. Im September begannen wir wieder mit einigen Aktionen am Arbeitsplatz, als dies möglich wurde. Wir nannten das „aktive Mittagspause“. Wir dürfen nicht zum Streik aufrufen, das darf nur die Gewerkschaft. Wir wollten unsere gesetzlich vorgeschriebene Pause nutzen, um vor dem Krankenhaus zu protestieren, denn in der Pause kann man tun, was man will. Teil der aktiven Mittagspause war das Zeigen aller Überlastungs- und Gefährdungsanzeigen, die von Kolleg*innen einer Abteilung im letzten Jahr eingereicht worden waren. Diese Beschwerden sind ein bisschen wie Datix-Berichte. Wir haben diese Formulare an einer langen Schnur aufgehängt und damit die gesamte Protestversammlung umkreist. Ein gefundenes Fressen für die Medien! Im September 2020 nahmen etwa 50 Personen während ihrer Pause teil, Auszubildende, Krankenpfleger*innen, Physiotherapeut*innen, natürlich keine Ärzte. Ein Gewerkschafter kam auch, um zu sprechen, aber niemand hörte zu. Die wichtigsten Themen, die angesprochen wurden, waren die personelle Unterbesetzung und die schlechte Behandlung von Mitarbeiter*innen und Patient*innen. Und dass das Management versucht, die Leute einzuschüchtern.

„Aktive“ Pausen und andere Formen des Kampfes

Seitdem haben wir versucht, unseren Ton ein wenig zu ändern, wir sprechen weniger von uns als Opfern. Wir betonen, dass wir mächtig sind. Im Jahr 2021 rief die Gewerkschaft auch zu einer ‚aktiven Mittagspause‘ auf, aber nur 20 Leute kamen, darunter wir, um zu sehen, wie es läuft. Während dieser Gewerkschaftsaktion rollten wir ein großes Banner aus mit der Aufschrift „Wir bekommen nur wofür wir kämpfen – Schluss mit Arbeitshetze und Stellenabbau“ aus. Der Gewerkschaft gefiel das nicht, den Medien schon. 2022 begannen die großen Krankenhausstreiks in Nordrhein-Westfalen. Die Kolleg*innen in unserem Krankenhaus fragten: „Warum dürfen wir das nicht auch?“ Aber die Leute waren einfach nur sauer auf die Gewerkschaft, mehr nicht. Es gab eine Situation, in der auf einer bestimmten Station viele Leute krank waren und wir wussten, dass, wenn sich noch mehr Leute krank melden würden, diese Station offiziell geschlossen und bestimmte Behandlungen abgesagt werden müssten. Wir haben das für kollektives Krankfeiern genutzt, die Geschäftsführung vermutete, dass es absichtlich war, sie mussten die Station für drei Tage schließen. Das hat sie mehr gekostet als ein eintägiger offizieller Warnstreik der Gewerkschaft. Wir konnten keine Forderungen stellen, weil das illegal ist und wir haben uns auch dagegen entschieden, darüber zu berichten. Aber die Geschäftsführung weiß, was die allgemeinen Probleme sind und was wir wollen. Ich sollte hinzufügen, dass einige Kollegen die Aktion auch nicht gut fanden, weil einige Patient*innen auf ihre Stationen verlegt wurden. Ich denke, Leute müssten diese Art von gelegentlichen Aktionen abwechselnd machen, in Rotation. Ein rollierender Stillstand.

Wir haben also ein kompliziertes Bild. Wir hatten den enttäuschenden Streik, gefolgt von Covid. Das waren zwei Schläge für uns. Aber dann gibt es allgemein mehr Streiks im Gesundheitssektor, insbesondere in den USA, aber auch in Deutschland. Die Leute sprechen von der Care Revolution, die linke Szene ist daran interessiert, die sozialen Bedingungen zu diskutieren. Wir wollten irgendwie über unser eigenes Krankenhaus hinausgehen. Wir wollten mehr über Kämpfe anderswo sprechen. Aber die Dinge wurden nicht einfacher. 2022 haben wir „aktive Mittagspausen“ gemacht, aber es kamen nur 30 Leute – und es gab eine Gegenaktion, ebenfalls mit 30 Leuten, die loyal zur Geschäftsführung standen. Oder besser gesagt 5 dieser Leute waren loyal und 25 kamen von einer der Stationen, auf denen überwiegend Arbeitsmigrant*innen zur beruflichen Anerkennung arbeiten. Man hatte ihnen gesagt: „Kommt zu einem Fotoshooting!“, sie wussten nicht, wofür die Aktion war und wie sie benutzt wurden. Einige von ihnen waren danach ziemlich sauer. Ab Mai 2022 lud mich die Geschäftsführung zu verschiedenen Untersuchungssitzungen ein. Alle zwei Monate fragten sie mich, ob ich nicht kündigen will, boten mir Geld an, drohten. Das wurde immer intensiver.

Im Februar 2023 kündigte die Geschäftsführung an den Patientenfahrdienst und die Abteilung der „Servicemitarbeiter“, also derjenigen, die interne Transporte durchführen und Essen bringen, auflösen. Es hieß lapidar, dass wir Krankenpfleger*innen diese Arbeit wieder übernehmen. 2021 wurden die Kosten des Pflegepersonals aus dem System der Fallpauschalen herausgenommen, d. h. alle Löhne des Pflegepersonals wurden von da an von den Krankenkassen erstattet, um Krankenhäuser dazu zu ermutigen, mehr Personal einzustellen. Das wurde aber vom Konzern genutzt, um einzusparen. Plötzlich wurden auch Mitarbeiter*innen, die im Sozialdienst für Patient*innen oder als Sekretärinnen tätig waren, von der Geschäftsführung als Pflegekräfte deklariert. Die Geschäftsführung hatte also ein Interesse daran geringverdienende Nicht-Pflegekräfte in Fahrdienst und Service als Pflegekräfte einzustufen, damit sie ihre Löhne zurück erstattet bekommen. Dazu müssen sie mindestens eine einjährige Ausbildung zur Pflegehilfskraft absolvieren. Man bezeichnete das als “Qualifizierungsoffensive”, willigte man aber nicht ein, stand die Kündigung an, da die beiden Abteilungen geschlossen werden. Diese „Qualifizierungsoffensive“ war eine Mogelpackung – die meisten Kolleg*innen waren nicht in der Lage, einen solchen Kurs zu absolvieren, auch aus Alter oder sprachlichen Gründen. Am Ende haben sie die überwiegende Mehrheit gekündigt und jetzt verbringe ich mehr Zeit damit, Essen auszuteilen oder jemanden zum Röntgen zu bringen, als Pflege zu leisten oder die Ärzte bei ihrer Visite zu begleiten. Ich wasche Patient*innen kaum noch, dafür fehlt einfach die Zeit. Es gibt mehr Beschwerden von Angehörigen, aber die dringen nicht bis nach oben durch. Vier von fünfzehn Krankenpflegern auf unserer Station haben in den letzten zwei Monaten v.a. deswegen gekündigt. Es gibt viele Jobs in anderen Kliniken, wo man keine Untersuchungsfahrten hat und kein Essen verteilen muss.

Wir haben es dennoch geschafft über 100 Unterschriften gegen die Entlassungen zu sammeln und mit unseren eigenen Forderungen zu kontern: Wenn du an deinem freien Tag zur Arbeit kommst, sollst du Anspruch darauf haben, innerhalb von zwei Wochen an einem anderen Tag frei zu bekommen; wenn du zweimal innerhalb von vier Wochen ohne Vorankündigung auf eine andere Station geschickt wirst, sollst du 25 % mehr Lohn kriegen (50 %, wenn es viermal passiert ); wenn sie dich bitten, deine Schicht innerhalb der aktuellen geplanten Arbeitswoche zu ändern, sollen sie 25 % mehr für diese Schicht zahlen; wenn sie es nicht schaffen, die erforderliche Personaluntergrenze einzuhalten, sollen sie dir alle drei Monate einen zusätzlichen Urlaubstag gewähren; ein Ende der Situation, dass Mitarbeiter*innen ihre Pausen nicht nehmen können und die Dokumentation aller Pausen, die nicht genommen werden konnten. Das sind sehr grundlegende Forderungen, die das Management sofort erfüllen könnte. Wir haben uns auch der Forderung der Physiotherapie-Auszubildenden angenommen, die Essensgutscheine erhalten. Nachdem die Preise in der Kantine gestiegen waren, konnten sie sich mit diesen Gutscheinen keine vollständige Mahlzeit mehr leisten. Also wandten sie sich an den Geschäftsführer und baten ihn, den Gutschein um 1,20 Euro zu erhöhen, aber er lehnte ab. Nachdem wir all diese Forderungen veröffentlicht hatten, war die Kacke am Dampfen. Innerhalb von zwei Wochen wurde ich zu einem Treffen mit dem Geschäftsführer, der Pflegedienstleitung und der Personalabteilung eingeladen. Sie schrien mich eineinhalb Stunden lang an, beschimpften und provozierten mich. Sie sagten: „Sie werden keine ruhige Minute mehr haben, wir werden etwas finden, um Sie loszuwerden“, oder: „Wir haben Ihnen letztes Mal ein Angebot gemacht, nehmen Sie das Angebot an oder Ihr Leben wird zur Hölle“. Man darf nie allein zu solchen Treffen gehen und man muss sie verlassen, wenn sie einem nicht zu Beginn sagen, worum es bei dem Treffen geht, und man darf sich nicht provozieren lassen. Sie haben immer versucht Fehler in meiner Arbeit zu finden, aber meine Kolleg*innen haben sich immer für mich eingesetzt.

Die Zukunft

Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Ich glaube nicht, dass wir jemals einen echten Streik machen werden, nicht mit dieser Gewerkschaft. Ich möchte auch nicht den Betriebsrat übernehmen und eine Person werden, die in Vollzeit freigestellt ist. Aber wir haben viel für uns selbst entwickelt, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Neue Mitarbeiter*innen kommen hinzu, vielleicht bringen sie Kampferfahrungen aus ihren Ländern mit. Annähernd die Hälfte der Arbeiter*innen in unserem Betrieb sind Migrant*innen. In den 1990er Jahren kamen Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, ab 2016 kamen viele aus Syrien und afrikanischen Staaten, während Agenturen direkt auf den Philippinen rekrutierten. Wir haben jetzt mehr Arbeiter*innen aus Tunesien, aber sie waren während des Arabischen Frühlings zu jung. Außerdem werden auch Menschen aus Brasilien eingestellt. Die Arbeiter*innen, die über Agenturen rekrutiert werden, erhalten ein einjähriges Aufenthaltsrecht, das an ihren Arbeitsvertrag gebunden ist, der ebenfalls auf ein Jahr befristet ist. Das macht es für sie schwierig. Sie sollen ihre Qualifikation in diesem Zeitraum abschließen. Allein die Beschaffung der erforderlichen Papiere kann 6 Monate dauern und kostet über 100 Euro. In dieser Zeit ist man wirklich auf seinen Job angewiesen, denn wenn man ihn aufgibt, verliert man möglicherweise auch sein Aufenthaltsrecht. 70 bis 80 % aller neuen Auszubildenden sind Migrant*innen, sie bringen neue Erfahrungen mit. Und wir müssen den Umfang unserer Initiativen über ein einzelnes Krankenhaus hinaus erweitern.